2025年7月 第192話 蕎麦屋の出汁(ダシ)

蕎麦屋にとっての生命線は何と言っても「そば汁」です。100店あれば100味、1000店あれば1000味を各店が創り出しています。

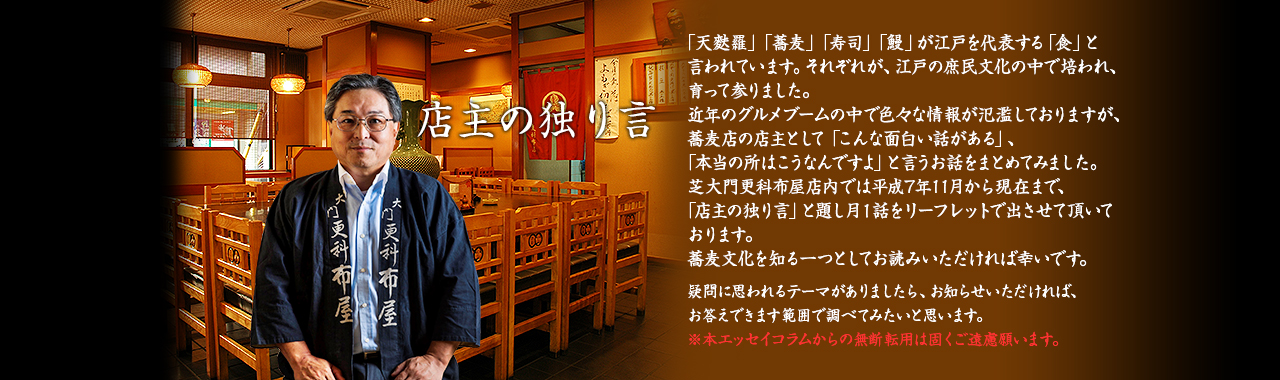

と言う事で今回は醤油に続くそば汁の主材料の1つ「ダシ」の話と相成ります。遡って見るとダシに関するお話をこの店主の独り言では数多く書かせて頂いています。やはり江戸の老舗蕎麦屋(私個人だけかもしれませんが)のダシや汁に対する思い入れの強さの結果かと我ながら苦笑する次第です。さて本題に入りダシの話ですが、関東、江戸のダシは鰹節と相場か決まっています。江戸っ子にとって「鰹」と言えば初鰹と思いきや、同等、いやそれ以上に珍重されたのが鰹節であったそうです。余談かもしれませんが、そばの花の花粉が縄文時代の古墳から見つかっていると言う事を聞いた事がありますが、鰹の骨も同時期の遺跡から発掘されており日本人はこの頃より既にそばも鰹も食べていたのだそうです。どうりで日本人の持つDNAの中でこの両者の相性がいい筈です。江戸時代から「勝男武士」と言う語呂合わせから、鰹節は武家社会での祝い贈答の品として大変高価な品だったそうです。17世紀初め江戸初期の鰹節は「熊野節」と言う紀州産でしたが、中期以降に土佐へこの製法が伝わり、改良がなされ美味しさで評判となった「土佐節」が生まれたと言われています。。熊野節は鰹の乾燥を「火」で行っていたが、土佐節では「煙」でいぶし乾燥させる発明がされたのです。しかも船舶輸送中に発生したカビをヒントにカビによる乾燥と味の向上を可能にした枯れ節の製法へと進化をして行く事になりました。場所も土佐から薩摩へ、そして伊豆へと特産地がふえると同時に製法も改良が重なり、明治期に徹底した煙乾燥と3~6回のカビ付けを行った現在の「本枯れ節」が誕生する事となりました。

現在当店の使う鰹節も勿論「枯れ節」で

(1)本鰹に3回のカビ付けした焼津産の「本枯れ節」

(2)四国近海で1月~2月に採れた「寒メジカ」と呼ばれる宗田鰹だけで製造した「枯宗田節」の2種類です。

2つとも香りはまろやか、さっぱりしているが旨味の力が強く、綺麗に澄んだダシとなる鰹節です。この材料を使って引いたダシでは濃度が大切な要素となります。いい材料でしか実現できない濃いダシは濃いそば汁に必須のものです。

濃いダシにたっぷり飲み込ませた醤油と味醂と砂糖がそば汁の生命です。甘い辛いは別にして濃厚でなければ蕎麦に絡みません。

老舗は濃い汁を求めてそば汁に励んでいると思います。

さて最後に面白い都市伝説を一つご披露すると、鰹節で有名な「にんべん」さんは1721年に日本橋室町に店を構えた老舗中の老舗ですが、この火事の多い江戸にありながら関東大震災で壊れるまでの200年一度も火災に遭っていないそうで、火事除けのご利益があると正月の門松がお守り代わりにむしられるそうです。